点字通信 第19号

(テキスト版)点字通信 第19号

(PDF版)点字通信 第19号

点字通信 第19号

令和7年10月31日(金)発行

「日本点字135年を迎えて」

今年は我が国の点字が誕生して135年になります。1890年、11月1日に日本の点字は生まれました。今日は、点字が誕生するまでについてお話させていただきます。

日本の点字を作ったのは、石川倉次先生です。石川先生は、当時、東京盲唖学校(現在の筑波大学附属視覚特別支援学校)の教員をしていました。

1859年生まれの彼は、もともと千葉県内の小学校の教員をしていました。

1886年。東京盲唖学校の校長をしていた小西信八先生は、自分が勤務する学校の教員になってほしいという手紙を彼に3度送ります。

そして、その熱意におされるかたちで、この年から、勤務をスタートさせます。

その当時の盲唖学校では、木に文字を彫るなどして授業が行われていました。しかし、この方法では、文字の読解に時間がかかるだけでなく、書き表すことができません。このことに大きな課題を感じていた小西校長は、1887年にブライユ点字の日本語版を作るように、彼に依頼します。

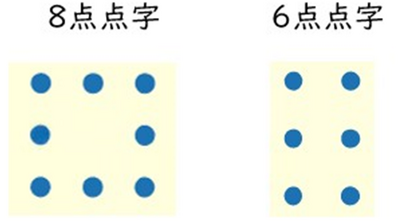

6個の点の組合せは64通り。その中から、全く点を打たない文字を減らすと63通り。この中から、同じ形の文字、つまり、「え(1の点、2の点、4の点)」と「え下がり(2の点、3の点、5の点)」、「る(1の点、4の点、5の点)」と「る下がり(2の点、5の点、6の点)」などの組合せを除くと44通り。日本の仮名は48文字。彼は苦悩します。そして行きついたのが8点点字でした。四方を3点ずつ、真ん中の点を除いた8点で表す方法が完成し、ほぼこの案で決定するはずでした。

しかし、このことに反対したのが小西先生です。世界で主流となっているブライユ点字の道具を日本人が使えないことに問題を感じたことが反対の理由でした。

再び、石川先生の苦悩がはじまります。

1889年に入ると、自分たちで日本の点字を作るんだという機運が、学校全体に広がっていきます。教員だけでなく、生徒も活発に意見を述べるようになり、議論が重ねられていきました。

1890年9月27日。第1回、点字選定会が開かれました。この時のメンバーは、石川先生をはじめとした教員5名、生徒8名という構成でした。この席では、生徒2名が考えた案への賛成者が多数いましたが、同じ形の文字が多く、読みにくいということから、採用へはいたらず、議論が継続されました。

その後、10月4日、10月18日と選定会が開かれ、11月1日を迎えます。

教員4名、生徒10名での第4回点字選定会。この席においても、活発な議論が展開されました。そして、最終的に石川先生の案が採用され、ついに日本の点字がこの世に産声をあげました。

検討がスタートしてから3年。この文章を作る上で参考にさせていただいた「闇を照らす6つの星」という本には、石川、小西両先生に加え、教員、生徒合わせて10名以上の人物が登場してきます。点字はそれほどに多くの人々の努力と議論によって生み出された文字なのです。

この135年間で点字の世界も大きく変化しました。パソコン点訳が主流となり、読みたい時に読みたい場所で、自由に読書を楽しむことができます。こうした今があるのも、先人たちのおかげであることを忘れないようにしたいものですね。