タグ:点字通信

点字通信 第20号(問題編)

(テキスト版)点字通信 第20号

(PDF版)点字通信 第20号

点字通信 第20号

令和8年1月15日(木)発行

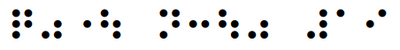

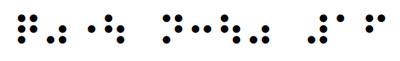

今回は「点訳間違い探し」です。全部で17問です。

1文に1つ、点字表記上の誤りがあります。ぜひ、見つけてみてください。

文章のテーマは「今年度一番嬉しかったこと」です。

「今年度一番嬉しかったこと」

(1)盲学校120周年記念行事が成功したこと。

(2)点字や点訳について勉強できたこと。

(3)家族が還暦祝いをしてくれたこと。

(4)子どもたちが入籍した。

(5)道路で転がった姿を誰にも見られなかった。

(6)迷子になった黒猫が、8日後帰宅したこと。

(7)1歳の息子がパパと呼べるようになったこと。

(8)ウォーキンググランプリでたくさん歩けたこと。

(9)コンサートで名古屋と広島に行けたこと。

(10)家族がけがもなく健康でいられたこと。

(11)家で飼っている猫が元気で1歳になったこと。

(12)映画をたくさん観ました。

(13)生徒がそれぞれの場で活躍できたこと。

(14)庭の広い家を買った。

(15)久々に福岡に行き、母に会えたことです。

(16)去年のポインセチアが今年も綺麗に咲いたこと。

(17)沖縄旅行の天気がものすごく良かったこと。

点字通信 第19号

(テキスト版)点字通信 第19号

(PDF版)点字通信 第19号

点字通信 第19号

令和7年10月31日(金)発行

「日本点字135年を迎えて」

今年は我が国の点字が誕生して135年になります。1890年、11月1日に日本の点字は生まれました。今日は、点字が誕生するまでについてお話させていただきます。

日本の点字を作ったのは、石川倉次先生です。石川先生は、当時、東京盲唖学校(現在の筑波大学附属視覚特別支援学校)の教員をしていました。

1859年生まれの彼は、もともと千葉県内の小学校の教員をしていました。

1886年。東京盲唖学校の校長をしていた小西信八先生は、自分が勤務する学校の教員になってほしいという手紙を彼に3度送ります。

そして、その熱意におされるかたちで、この年から、勤務をスタートさせます。

その当時の盲唖学校では、木に文字を彫るなどして授業が行われていました。しかし、この方法では、文字の読解に時間がかかるだけでなく、書き表すことができません。このことに大きな課題を感じていた小西校長は、1887年にブライユ点字の日本語版を作るように、彼に依頼します。

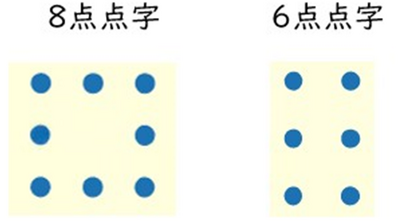

6個の点の組合せは64通り。その中から、全く点を打たない文字を減らすと63通り。この中から、同じ形の文字、つまり、「え(1の点、2の点、4の点)」と「え下がり(2の点、3の点、5の点)」、「る(1の点、4の点、5の点)」と「る下がり(2の点、5の点、6の点)」などの組合せを除くと44通り。日本の仮名は48文字。彼は苦悩します。そして行きついたのが8点点字でした。四方を3点ずつ、真ん中の点を除いた8点で表す方法が完成し、ほぼこの案で決定するはずでした。

しかし、このことに反対したのが小西先生です。世界で主流となっているブライユ点字の道具を日本人が使えないことに問題を感じたことが反対の理由でした。

再び、石川先生の苦悩がはじまります。

1889年に入ると、自分たちで日本の点字を作るんだという機運が、学校全体に広がっていきます。教員だけでなく、生徒も活発に意見を述べるようになり、議論が重ねられていきました。

1890年9月27日。第1回、点字選定会が開かれました。この時のメンバーは、石川先生をはじめとした教員5名、生徒8名という構成でした。この席では、生徒2名が考えた案への賛成者が多数いましたが、同じ形の文字が多く、読みにくいということから、採用へはいたらず、議論が継続されました。

その後、10月4日、10月18日と選定会が開かれ、11月1日を迎えます。

教員4名、生徒10名での第4回点字選定会。この席においても、活発な議論が展開されました。そして、最終的に石川先生の案が採用され、ついに日本の点字がこの世に産声をあげました。

検討がスタートしてから3年。この文章を作る上で参考にさせていただいた「闇を照らす6つの星」という本には、石川、小西両先生に加え、教員、生徒合わせて10名以上の人物が登場してきます。点字はそれほどに多くの人々の努力と議論によって生み出された文字なのです。

この135年間で点字の世界も大きく変化しました。パソコン点訳が主流となり、読みたい時に読みたい場所で、自由に読書を楽しむことができます。こうした今があるのも、先人たちのおかげであることを忘れないようにしたいものですね。

点字通信 第17号

(テキスト版)点字通信 第17号

(PDF版)点字通信 第17号

点字通信 第17号

令和7年7月9日(水)発行

触ってわかる! ~硬貨編~

触ってわかる!お金シリーズの第3弾、最終回は硬貨編です。

実は視覚障がい者として生活している中で、お札よりも硬貨の方が「なぜわかるの?」と聞かれることが多いです。お財布の中から指先でつまむだけで必要な硬貨を選び出しているからでしょうか。どうやって硬貨を指先で触り分けているのか、秘密を大公開です!

1 触り心地による判別方法

硬貨の見分けには6つのポイントがあります。

(1)中心の穴

これによって5円玉と50円玉は簡単に見分けがつきます。50円玉は4mm、5円玉は5mmで、つまんだ時の穴のサイズ感で50円玉と5円玉の判別も可能です。この穴は視覚障がい者が見分けやすいようにという配慮でもあるそうです。

(2)刻印された模様の凹凸の感触

100円玉と50円玉は他の硬貨よりも模様の凹凸が大きく、つまんだだけで判別できることが多いです。

(3)硬貨の重量

硬貨の重量は1円玉が1g、500円玉が7g、他は4g前後です。1円玉は軽いなと感じます。

(4)硬貨の直径

硬貨の直径は小さい順に、1円玉は20mm、50円玉は21mm、5円玉は22mm、100円玉は22.6mm、10円玉は23.5mm、500円玉は26.5mmです。500円玉以外は大きな差は感じません。

(5)縁の感触

1円玉、5円玉、10円玉の縁は直角でとがっているように感じるのに対し、50円玉と100円玉は少し丸みを帯びて感じます。また、 50円玉、100円玉、500円玉の縁にはギザギザがあります。つまんだ時の感触だけでは不安な場合にこのギザギザを確認します。10円玉にもギザギザがついているものがありますが、昭和20年代以前のものなのでギザギザが薄くなっていることが多いです。

(6)硬貨の厚さ

硬貨の厚さは1円玉、5円玉、10円玉が1.5mm、50円玉、100円玉が1.7mm、500円玉が1.8mmです。コピー用紙の厚さが約0.1mmなので、10円以下と50円以上の硬貨では2枚分くらいの厚さの差があります。この厚さの差はつまんだ時に薄いな、厚いなと感じ取ることができます。

以上の6つのポイントによってつまむだけである程度の判別ができます。不安な場合には硬貨を重ね合わせてサイズで最終確認をします。

2 見分けやすくするお財布の使い方

硬貨種別ごとに収納するホルダーつきのお財布もありますが、硬貨を入れる部分が2つに区切られているお財布であれば触り分けは簡単です。10円以下と50円以上の硬貨で仕分ければ、穴のない硬貨も比較的サイズ差が生じるので、つまみ心地だけで判別が付きやすくなるのです。

いかがでしたか?

これであなたも触り分けマスターです!

点字通信 第16号

点字通信 第16号

令和7年6月2日(月)発行

今回の点字通信は、先生方から寄せられた、視覚障害者の日常生活に関するQ&Aでお送りいたします。普段の生活で「あれ? どうしているのかな?」という疑問に対する答えや、ちょっとした工夫などをお伝えします。

1 爪の手入れはどうしているの?

指先に当たる感覚を生かせば、爪切りを使って切ることができます。爪切りの先端がつま先に強く当たっているようであれば、深く挟み過ぎです。できるだけ浅く入れ、長めに切って、最後はやすりで整えるほうがよいです。

また、刃物が当たるのが怖ければ、最初からやすりで整える方法もあります。最近では電動の爪やすりも販売されていますので、便利な道具を上手に使いたいものです。

爪は、深く切りすぎると巻き爪等の原因にもなり、指先が痛くなったり、余計に爪が切りづらくなるので、注意が必要です。

2 そうじをする時のポイントはある?

掃除は、できるだけ基準になるものを中心に行います。例えば、教室の壁に沿って縦に掃除機をかけたら、次は一歩ずれて逆に戻るというような具合です。 また、机の拭き掃除等では、事前に落ちそうな物がないか確認してから行うとよいです。

ただし、やはりどうしても、見えない中でまっすぐ往復するのは難しいので、掃き残しや拭き残しが出てしまいます。気になる場合は、適宜他の人の目を借りるとよいと思います。

3 料理をするには?

①切る

左手をネコの手の形に添えるというのが一般的です。しかし、野菜の厚さや長さを均等にしたい場合は、あえて指先を出し、切っている野菜に当てて、指で確認する方法もあります。また、左手の親指を包丁と平行に沿わせ、包丁の刃が垂直になっているか確認することもあります。

スライサーやフードプロセッサーなどの道具を活用したり、簡便なカット野菜や冷凍野菜を使うのもオススメです。

②煮る・焼く

味噌汁など汁物の水加減は、汁椀に水を入れ、1杯、2杯……と数えると便利です。

また、煮物では、落とし蓋を使うとまんべんなく火が通り、具材に味がしみます。

魚や肉を焼く場合は、最初強火で表面を焼いた後は、少量の水か酒を加えて蓋をし、蒸し焼きにすることで、中までしっかり火が通り、かつ表面が焦げにくくなるのでオススメです。

③混ぜる

シチューやカレー、野菜炒めなど、鍋やフライパン内の具材を混ぜる場合は、鍋の縁に沿って、下からすくうと、こぼさずにまんべんなく混ぜることができます。

菜箸や金属お玉など、先の長い調理器具は感覚がつかみづらい上、金属同士がこすれる音が苦手な人もいると思います。そこで便利なのが、木べらや木しゃもじです。特に木しゃもじは柄が短いため、手で感覚がつかみやすいです。また、菜箸が長すぎてつかみづらい場合は、少し短めの「取り分け箸」を使うとよいです。

まとめ

便利な道具を使ったり、感覚を生かしたりしてできることはたくさんあります。書籍やホームページ等に、他にもいろいろと紹介されているので、この機に調べてみるのも面白いと思います。また、これらの道具を有効に使うには、日頃から、いろいろな物に触れたり、作業に取り組んだりすることが必要です。日々の指導で、生徒一人一人に活動の場面を多く取り入れていただけたらと思います。

点字通信 第15号

点字通信第15号

令和6年11月25日(月)発行

11月1日点字の日(校内放送より)

~点字による読書環境の移り変わりをたどって~

今日、11月1日は、何の日かご存じですか?今日、11月1日は、我が国の点字が誕生した日です。1890年のことでした。今年で、日本の点字は134歳ということになりますね。

今年も、少しの時間、点字についてお話させていただきたいと思います。

私(話者)が点字の学習をスタートして、今年で40年になります。この間に、点字の世界も大きく変化しました。今日は、そのあたりのお話です。

私が点字を習い始めた当時の日本では、パソコンによる点訳はまだまだ行われていませんでした。点字盤や懐中定規、カニタイプ(ライトブレーラー)をはじめとした点字タイプライターを用いた点訳が点字本作成の中心でした。もうお気づきですね。パソコンによらない点訳。つまり、印刷することができません。本が完成したとしても、何人か同じ本を読みたい人がいた場合、順番待ちをせざるを得ませんでした。

本の完成にも非常に多くの時間を必要としました。点字の書き間違えや分かち書きなどの修正に多くの手間を要したため、点訳を依頼してから手元に届くまでに短くて半年、長いと1年を超えることが当たり前の状態でした。

また、点訳されているジャンルも限られており、参考書以外には、有名な小説が何冊か点字になっている程度でした。読みたい本を読むのではなく、点字になっている本を読む、そんな時代が長く続きました。

学習面で大変だったことの一つに、辞書を引くことがあります。私が中学生だった頃の日本には、全100巻の英和辞典が全国の盲学校にありました。しかし、これだけの冊数の中から調べたい単語を見つけ出すことには多くの時間がかかり、心が折れそうになることが何度となくありました。

時は流れ、現在ではパソコンによる点訳が当たり前となりました。全国のどこかで作られた点訳データを、コピーしたり、ダウンロードしたりして、読みたい時に読むことができるようになりました。

点訳に要する時間も短縮され、早いと2週間から1か月、長くても3か月で完成できるようになりました。また、ブレイルメモやブレイルセンスなどの携帯型点字ディスプレイの普及により、点訳本や辞書を持ち運び、好きな場所で読書を楽しむことができるようになりました。

40年前の私が現在の盲学校を見学したとしたら、あまりの違いに驚きすぎて気絶してしまいそうなくらいです。

読みたい時に読みたい本を、読みたい場所で読むことができる。これは本当にすばらしいことです。点字に限らず、墨字、音声、一人一人に合った方法で読書を楽しんでいただけたら嬉しいです。

10月27日(日)~11月9日(土)は読書週間でした。

点字係のお勧めの本を紹介します。

『盲学校でマジックショーを』 万博著 オンデマンド (ペーパーバック)

「そんなことできるの?」と思ったあなた!まずは1ページ読んでみてください。

『手で見るぼくの世界は』 樫崎 茜著 くもん出版

視覚支援学校に通う祐と双葉の物語ですが、実際にニュースになったことや、視覚支援学校に通う中学生のリアルな日常や心情が書き込まれています。共に生きる社会の実現のために何ができるかを考えるきっかけになります。

『わたしのeyePhone』 三宮 麻由子著 早川書房

シーンレスのエッセイスト三宮麻由子さんの最新刊です。小さな相棒スマホとの新しい発見の日々が綴られています。暮らしは小さな選択の連続で、自由に選べることが自信につながり、心のあり方も変わります。

『夕暮れに夜明けの歌を』 奈倉有里著 イースト・プレス

この本で初めて奈倉有里さんという方を知ったのですが、なんて素敵な人なんだろう、と大好きになってしまいました。奈倉有里さんは『同志少女よ、敵を撃て』の逢坂冬馬さんのお姉さんだそうです。

『風が吹いたり、花が散ったり』 朝倉宏景 講談社文庫

フリーターの亮磨と視覚障害のある女の子さちがひょんなことから出会い、ブラインドマラソンに挑戦するお話です。

今の自分を変えたい人、一歩踏み出す勇気がほしい人にオススメです。

『〈できること〉の見つけ方 全盲女子大生が手に入れた大切なもの』

石田由香理・西村幹子著 岩波ジュニア新書

全盲の女子大生が、日々悩みながらもたくさんの壁を越え、自分の可能性を広げていく姿が書かれています。

障害の有無に関係なく、誰もが生きやすい社会のありかたについて考えさせられる1冊です。

『ブレイブストーリー』 宮部みゆき著 角川文庫

ミヒャエル・エンデの『果てしない物語』と同じく、自分では変えようのない現実から異世界に行き、心の成長を遂げて戻ってくる物語です。周りは変えることは難しいけれど、自分が変わって現実と向き合っていく力をつけることができるという部分がとても好きです。小学校高学年から中学生くらいにおすすめしたいのですが、とても長い物語なので、相当の読書好きでないと読み切れないかもしれません。

『まあ空気でも吸って』 海老原ひろみ著 現代書館

海老原さんは、麻痺などの障害がありながら、一般の小学校から大学まで出られた方です。この方の物事の考え方や言葉が非常に素敵で前向きな気持ちにさせてくれます。その一つが、『ただの木でしかない屋久杉を見にいって行って勇気をもらったり、ただ地形が盛り上がっただけの富士山が見えた時にすがすがしい気持ちになってリフレッシュしたり、そのものに価値を見出しているのは人の心。木や土に価値を見出せる人間が、ただ生きているだけの人間に価値を見出せないのは怠慢でしかない。』

です。

点字通信 第14号

点字通信第14号

令和6年9月17日(火)発行

点字通信第14号は、本校南校舎2階にある資料室の紹介です。

<資料室について>

本校南校舎2階には、これまでの本校の学習教材を保管した資料室があります。古いものでは、大正時代に使われていた教科書もあり、全国の盲学校の資料室の中でも、5本の指に入るほど、貴重な資料が収納された部屋だそうです。

まず、南側の窓際には、様々な点字製版機が置かれています。

現在ではパソコンで点訳し、多数の点字印刷物を作ることができるようになりました。しかし、それ以前の時代では、膨大な労力と時間を費やしながら作成していました。

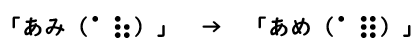

1枚の亜鉛板や塩ビ板を二つ折りにして、点字製版機で点字を刻印していきます。指だけでなく、足で踏みながら刻印していくのには、熟練した技能が必要でした。また、間違えを修正することも大変で、例えば、「あみ」と書こうと思っていたのに、「あめ」と書いてしまった場合、金属の棒を4の点の位置に当て、木づちで叩いて消していました。

「ぐんま」と書きたいところを、「ぐま」と書いてしまった場合は修正することができないため、もう一度初めからやり直さなければなりませんでした。

できあがった亜鉛板や塩ビ板には、点字用紙を挟み、ローラーに通します。紙を挟んでローラーに通す人、ローラーを通過してきた亜鉛板や塩ビ板を受け取り、中から点字用紙を出す人の二人組体制で印刷物を作成していきます。

こうした場面でも事故がよく起こりました。ローラーに通す際に、自分の手を入れてしまう人、亜鉛板や塩ビ板の角で皮膚を切ってしまう人などもいました。筆者が中学生だった頃の盲学校では、文化祭や生徒会行事がある度に、夕方まで生徒も学校に残り、点字印刷作業をしていました。

現在も、点字教科書の製版所では、点図を作成する際には、1枚1枚亜鉛板で図版を作成しているようです。

資料室東側には、アポロブレイラーなどの、パーキンスが登場する以前の点字機が置かれています。資料室北側(廊下側)には、視覚障害者用のそろばんや、オプタコンなどが置かれています。

オプタコン(Optical to Tactile Converter)とは、全盲の生徒が墨字の形を覚えるための機械で、筆者が小学生、中学生だった昭和50年代の盲学校では、盛んに使われていました。

小さなスキャナーのようなものを墨字の印刷物の上に置きます。すると、そのスキャナーに接続された機械のピンが振動し、墨字の形が浮き出てくる仕組みになっています。この機会を用いて新聞や本を指で読む練習が全国の盲学校で取り組まれていましたが、画数が多い文字を判別することは困難だったため、実用的なところまでいった人は、それほどいなかったようです。

この他にも、資料室には点字に関わる様々な教材や資料が保管・展示されています。

点字通信 第11号

触ってわかる!~現行のお札編~

みなさんのお財布に入っているお札。このお札には触って確認できる工夫がされていることをご存じでしたか?お札を触って区別する方法を一緒に見ていきましょう。

1つめはよく知られていることですが、お札の横幅の長さが違います。高額なお札ほど横幅が長く、1万円札と5千円札は4mm、5千円札と千円札は6mmの差があります。最近は見かけませんが、2千円札は5千円札とは2mm、千円札とは4mmの差があります。

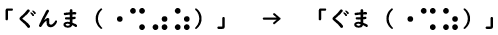

2つめは、「識別マーク」というものが付けられています。お札表面の下の両角(りょうかど)に、

1万円札はカギ型、5千円札は八角形、千円札は横棒、2千円札は点字の「に」が、

盛り上がったインクで印刷されていて、さわり分けることができます。5千円札の識別マークはさすがに触って八角形とはわからないと思いますが。

3つめは、1万円札と5千円札にはホログラムが印刷されています。左の識別マークの右側にあり、他の部分よりもつるっとしたさわり心地になっています。千円札にはなく、少しざらついた感触です。

※2014年に、5千円札のホログラムの形状が改良され、1万円札との違いがより分かりやすくなりました。

このように触って見分ける工夫がされています。お財布に入れる時に、お札を裏返し、上下逆にして入れると、角の裏面に識別マークがくるので、お財布からお札を取り出すことなく人差し指で識別マークを触ってお札の種類を確認することができて便利です。

また、国立印刷局からお札識別アプリ「言う吉くん」」(iPhone用)の無料配信を行っています。このアプリは、お札にカメラをかざすと、券種を識別して音声と大きな文字で金額をお知らせします。真偽判別機能はありません。(国立印刷局HPより)

ところで、今年の7月3日から新しいお札が発行されます。この新札では識別マークの形もついている場所も変わります。詳しくは来年度の点字通信でお伝えします。

点字練習会

もともとは点字使用者の実力アップを目的に実施していましたが、平成28年度からは、日頃点字を使用して学習する児童生徒に加え、弱視の児童生徒、職員も参加する点字練習会を実施し、全校をあげて点字に親しむ機会としています。今年度3回実施でき、今回で27回目となりました。ご参加ありがとうございました。令和5年度点字練習会昇級・認定者(17名)

画像引用:規格サイズ.com (https://standard-size.com/)

国立印刷局 (https://www.npb.go.jp/)

点字通信10号

点字通信第10号

群馬県立盲学校 点字係

令和5年12月15日(金)発行

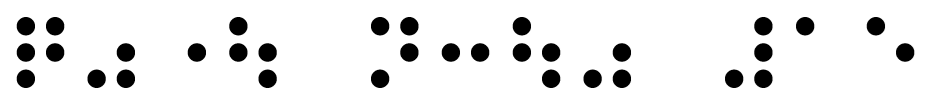

今回は「点訳間違い探し」です。1文に1つ、点字表記上の誤りがあります。「み」が「も」になっている、「。」が「!」になっている、マスあけの数が多い、等々です。

間違い探しをしながら、4月から12月までの学校行事を振り返ってみましょう。

答え(PDF版、テキスト版)は、ページ最後部のデータをご覧ください。

4月

春です! 新しい児童・生徒・職員の皆さんをお迎えしました。

5月

今年度最初の中間試験、生徒の皆さんは力を発揮できたでしょうか?

6月

専攻科の皆さんは解剖見学実習で学びに感謝しました。

7月

不審者避難訓練が行われました。

9月

中学部の皆さんは職場体験、普通科の皆さんは就業体験、頑張りました。

10月

幼小学部・中学部の皆さんはフォレストリースクールを楽しみました。

11月

遂に文化祭! 笑顔溢れる未来へとみんなでつながりました。

12月

交通安全教室、人権教室、薬物乱用防止教室、盛りだくさんでした。

☆点訳の参考になる資料

(1)点訳ナビゲーター

インターネットにおける点字表記検索システム

https://ten-navi.naiiv.net/

(2)点字表記辞典 第7版

点字のマス空け、分かち書きに関する拠り所。