点字通信

点字通信 第14号

点字通信第14号

令和6年9月17日(火)発行

点字通信第14号は、本校南校舎2階にある資料室の紹介です。

<資料室について>

本校南校舎2階には、これまでの本校の学習教材を保管した資料室があります。古いものでは、大正時代に使われていた教科書もあり、全国の盲学校の資料室の中でも、5本の指に入るほど、貴重な資料が収納された部屋だそうです。

まず、南側の窓際には、様々な点字製版機が置かれています。

現在ではパソコンで点訳し、多数の点字印刷物を作ることができるようになりました。しかし、それ以前の時代では、膨大な労力と時間を費やしながら作成していました。

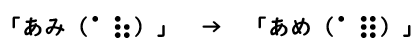

1枚の亜鉛板や塩ビ板を二つ折りにして、点字製版機で点字を刻印していきます。指だけでなく、足で踏みながら刻印していくのには、熟練した技能が必要でした。また、間違えを修正することも大変で、例えば、「あみ」と書こうと思っていたのに、「あめ」と書いてしまった場合、金属の棒を4の点の位置に当て、木づちで叩いて消していました。

「ぐんま」と書きたいところを、「ぐま」と書いてしまった場合は修正することができないため、もう一度初めからやり直さなければなりませんでした。

できあがった亜鉛板や塩ビ板には、点字用紙を挟み、ローラーに通します。紙を挟んでローラーに通す人、ローラーを通過してきた亜鉛板や塩ビ板を受け取り、中から点字用紙を出す人の二人組体制で印刷物を作成していきます。

こうした場面でも事故がよく起こりました。ローラーに通す際に、自分の手を入れてしまう人、亜鉛板や塩ビ板の角で皮膚を切ってしまう人などもいました。筆者が中学生だった頃の盲学校では、文化祭や生徒会行事がある度に、夕方まで生徒も学校に残り、点字印刷作業をしていました。

現在も、点字教科書の製版所では、点図を作成する際には、1枚1枚亜鉛板で図版を作成しているようです。

資料室東側には、アポロブレイラーなどの、パーキンスが登場する以前の点字機が置かれています。資料室北側(廊下側)には、視覚障害者用のそろばんや、オプタコンなどが置かれています。

オプタコン(Optical to Tactile Converter)とは、全盲の生徒が墨字の形を覚えるための機械で、筆者が小学生、中学生だった昭和50年代の盲学校では、盛んに使われていました。

小さなスキャナーのようなものを墨字の印刷物の上に置きます。すると、そのスキャナーに接続された機械のピンが振動し、墨字の形が浮き出てくる仕組みになっています。この機会を用いて新聞や本を指で読む練習が全国の盲学校で取り組まれていましたが、画数が多い文字を判別することは困難だったため、実用的なところまでいった人は、それほどいなかったようです。

この他にも、資料室には点字に関わる様々な教材や資料が保管・展示されています。

点字通信 第13号

令和6年7月12日(金)発行

触ってわかる!~新しいお札編~

今年7月3日に新しいお札が発行されました。これに伴い、触ってお札を区別することができる工夫も、よりわかりやすいように一新されました。点字通信第11号の「触ってわかる!~現行のお札編~」と比較してお楽しみください!

1つめはお札の横幅についてですが、これは変更がありませんでした。

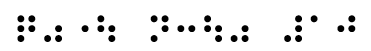

2つめは「識別マーク」についてです。新しいお札では、識別マークの形はどのお札でも共通になり、マークがついている位置によって触り分けができるようになりました。

識別マークが付いている面がお札の表で、マークの形は11本の斜線です。以前のものは幅1mmにも満たない細い長さ1cmほどの線や5mm程度の八角形であったのに対し、あたらしいものは斜線全体で1cm×2cmくらいのサイズがあり、「縦線がたくさん並んで横長の長方形を形作っている」という感じの触り心地です。

1万円は縦の短い辺の中央にあります。お札の左右に付いているイメージです。5千円は横の長い辺の中央です。お札の上下にある感じです。千円は左下と右上の角に付いています。マークの向きは縦長になるよう配置されています。

1万円札、5千円札、千円札の識別マーク(赤い枠部分)

これをお財布に入れたままで触り分けるには、右の角にマークがあれば千円、長い辺の中央にあれば五千円、どちらにもなければ一万円ということになりますね。ちなみに私は点字を読む左の人差し指で識別マークを触りたいため、裏返してお財布に入れます。こうすると千円のマークは左の角にきます。

蛇足ですが、新しいお札は識別マークの位置が対称となる位置についているため、マークだけでは上下の見分けがつかなくなりました。

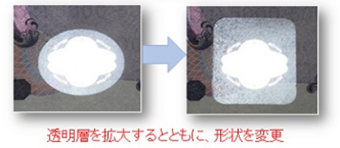

3つめはホログラムについてです。これまでのお札は千円にはなかったのですが、新しいお札にはすべてのお札に入りました。一万円は左の識別マークの右側に幅2cm、縦はお札の幅いっぱいくらいのサイズのホログラムが、五千円は左半分の中央くらいの位置に一万円と同じくらいのサイズのものが、千円は左下の識別マークの右側に3cm×3cmほどの四角いホログラムがあります。

他の部分よりはつるっとしていますが、とっさの触り分けにはあまり実用的ではないかもしれません。しかし、ホログラムと識別マークの組み合わせにより、お札の上下を判断することができます。

1万円札、5千円札、千円札のホログラム(赤い枠部分)

上記のような触り分け以外にも、金額の文字は、漢字よりもアラビア数字での表記の方が大きくなり、とても見やすくなりました。

1万円札、5千円札、千円札のアラビア数字(赤い枠部分)

また、紫外線を当てると発光したり、傾けると浮かび上がる文字が隠されていたりするなど、新しいお札にも多くの不思議が隠されています。ぜひ発見してみてくださいね!

(紙幣の画像は国立印刷局のウェブサイトより)

点字通信 第12号

点字通信第12号

令和6年5月31日発行

点字ICTって何?

携帯型の点字電子機器を見かけたことはあるけれど、実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、点字ICTの中でもメジャーなブレイルセンスとブレイルメモについて取りあげます。

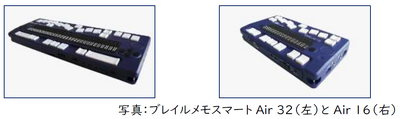

点字ICTのうち、点字電子手帳、あるいは複合型点字情報端末と呼ばれるこれらの機器の一番の特徴は、6点入力用キーボードと、下部にある点字ディスプレイです。6つのピンがそれぞれ独立して出たり引っ込んだりすることで、凹凸を作り、点字を表示します。標準点字盤と同じ1行32マスの点字ディスプレイがついたサイズと、持ち運びに便利なように、それより一回り小さくしたものが発売されています。音声ガイドも内蔵されているので、点字には不慣れだけれど、読み書き能力を向上させたいというユーザーにも安心な設計となっています。

どちらの機器も点字の読み書きが機能の中心です。点字文書の作成や編集のほか、ワードやエクセルのファイルも読めるようです(機種により、別途拡張有料ライセンスが必要)。デイジー図書や音楽の録音・再生機能、時計、タイマー、スケジュール、電卓などの機能もあります。また、パソコンの点字ディスプレイとしての利用もできます。

点字電子機器は日常生活用具の給付対象商品ですが、自治体によって異なる場合がありますので、市役所等で確認が必要です。

ブレイルセンスとブレイルメモ

ブレイルセンスとブレイルメモの大きな違いは、メーカーとキーの数、そしてWi-Fi接続の有無です。

ブレイルメモは、点字ディスプレイや点字ラベラーを製造販売している国内メーカーの株式会社ケージーエスです。点字ディスプレイを小型化し、携帯用のブレイルノートを販売。それをさらに進化させたのがブレイルメモです。本体に直接インターネット接続機能はありませんが、パソコンやAndroidスマートホンとBluetooth接続ができるので、点字ディスプレイとしてパソコン・スマホを操作できます。メーカー担当者によると、Androidアプリのうち、Talkbackで読み上げ可能なアプリのほとんどを操作できるそうです。長年に渡り製造・販売を行っているメーカーなので、熟練の愛用者が多く、メーカーのアフターフォローも充実しているのが特徴です。メーカー保証期間も安心の5年間です。

これに対し、ブレイルセンスは韓国のHIMS社が開発した製品を日本語版にし、独自の機能を追加したものです。日本での開発、販売を手掛けているのが点訳ソフトのメーカー、有限会社エクストラです。初代ブレイルセンスからWi-Fi接続を可能にしており、ウェブページの閲覧やメールの送受信ができます。最近では一般的にスマホやタブレットで利用されているGoogleマップやApple Music,Podcastなどのアプリも使えるようです。これ1台でタブレットを持ち歩く感覚で使用できます。キーの数も少なく、全体的にスマートな見た目となっています。

以下の表に、メーカーホームページの商品紹介ページに掲載されていた情報をまとめました。

| ブレイルセンス シックス |

ブレイルセンス シックスミニ |

ブレイルメモ スマートAir32 |

ブレイルメモ スマートAir16 |

|

| 表示マス数 | 32マス | 20マス | 32マス | 16マス |

| 完全充電時の 連続使用時間 |

18時間 | 12時間 | 約15時間 | 約17時間 |

| 重さ | 705g | 430g | 約650g | 約430g |

| 価格 | 599,000円 | 398,000円 | 420,000円 | 340,000円 |

| 保証期間 | 1年間 | 1年間 | 5年間 | 5年間 |

実際の使用状況

本校で点字ICTを愛用されている先生方にアンケートを行ったところ、ブレイルセンスを利用されている先生と、ブレイルメモを利用されている先生が半々でした。主にメモをとったり、点字文書の作成や編集、点字データの教科書を確認したり点字図書の読書に利用しているそうです。特にヘビーユーザーになると、音楽の録音・再生や時計、電卓、スケジュール管理にも使用されているとのことでした。

機器を購入するにあたり、他のものとも検討したそうですが、最終的な決定理由は使いたい機能があったり、近くに同じ機器を使用している方がいる点が挙げられました。

まとめ

情報機器の発展にともない、視覚に障害があっても自力でアクセスできる情報量は格段に増えました。その一助となっているのが点字ICTです。単純に、音声ではなく点字で入出力ができる点で、会議中のメモや電話でのメモなどに便利だそうです。

用途や目的に合わせて多彩な使い方ができるので、まだまだ新たな使い方があるかもしれません。

点字通信 第11号

触ってわかる!~現行のお札編~

みなさんのお財布に入っているお札。このお札には触って確認できる工夫がされていることをご存じでしたか?お札を触って区別する方法を一緒に見ていきましょう。

1つめはよく知られていることですが、お札の横幅の長さが違います。高額なお札ほど横幅が長く、1万円札と5千円札は4mm、5千円札と千円札は6mmの差があります。最近は見かけませんが、2千円札は5千円札とは2mm、千円札とは4mmの差があります。

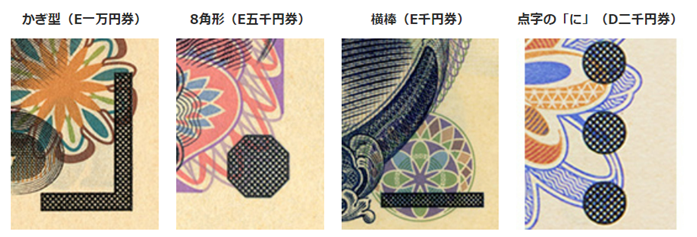

2つめは、「識別マーク」というものが付けられています。お札表面の下の両角(りょうかど)に、

1万円札はカギ型、5千円札は八角形、千円札は横棒、2千円札は点字の「に」が、

盛り上がったインクで印刷されていて、さわり分けることができます。5千円札の識別マークはさすがに触って八角形とはわからないと思いますが。

3つめは、1万円札と5千円札にはホログラムが印刷されています。左の識別マークの右側にあり、他の部分よりもつるっとしたさわり心地になっています。千円札にはなく、少しざらついた感触です。

※2014年に、5千円札のホログラムの形状が改良され、1万円札との違いがより分かりやすくなりました。

このように触って見分ける工夫がされています。お財布に入れる時に、お札を裏返し、上下逆にして入れると、角の裏面に識別マークがくるので、お財布からお札を取り出すことなく人差し指で識別マークを触ってお札の種類を確認することができて便利です。

また、国立印刷局からお札識別アプリ「言う吉くん」」(iPhone用)の無料配信を行っています。このアプリは、お札にカメラをかざすと、券種を識別して音声と大きな文字で金額をお知らせします。真偽判別機能はありません。(国立印刷局HPより)

ところで、今年の7月3日から新しいお札が発行されます。この新札では識別マークの形もついている場所も変わります。詳しくは来年度の点字通信でお伝えします。

点字練習会

もともとは点字使用者の実力アップを目的に実施していましたが、平成28年度からは、日頃点字を使用して学習する児童生徒に加え、弱視の児童生徒、職員も参加する点字練習会を実施し、全校をあげて点字に親しむ機会としています。今年度3回実施でき、今回で27回目となりました。ご参加ありがとうございました。令和5年度点字練習会昇級・認定者(17名)

画像引用:規格サイズ.com (https://standard-size.com/)

国立印刷局 (https://www.npb.go.jp/)

点字通信10号

点字通信第10号

群馬県立盲学校 点字係

令和5年12月15日(金)発行

今回は「点訳間違い探し」です。1文に1つ、点字表記上の誤りがあります。「み」が「も」になっている、「。」が「!」になっている、マスあけの数が多い、等々です。

間違い探しをしながら、4月から12月までの学校行事を振り返ってみましょう。

答え(PDF版、テキスト版)は、ページ最後部のデータをご覧ください。

4月

春です! 新しい児童・生徒・職員の皆さんをお迎えしました。

5月

今年度最初の中間試験、生徒の皆さんは力を発揮できたでしょうか?

6月

専攻科の皆さんは解剖見学実習で学びに感謝しました。

7月

不審者避難訓練が行われました。

9月

中学部の皆さんは職場体験、普通科の皆さんは就業体験、頑張りました。

10月

幼小学部・中学部の皆さんはフォレストリースクールを楽しみました。

11月

遂に文化祭! 笑顔溢れる未来へとみんなでつながりました。

12月

交通安全教室、人権教室、薬物乱用防止教室、盛りだくさんでした。

☆点訳の参考になる資料

(1)点訳ナビゲーター

インターネットにおける点字表記検索システム

https://ten-navi.naiiv.net/

(2)点字表記辞典 第7版

点字のマス空け、分かち書きに関する拠り所。