幼児児童生徒の活動

【高等部】送別会

2月4日(水)高等部で送別会を行いました。

3月に卒業・修了する生徒へお祝いの気持ちを込めて、在校生や教員からたくさんの余興が披露されました。どのチームも練習の成果を発揮した素晴らしい発表で、体育館に明るい歌声や合奏の音色が響きました。

群盲に関するクイズでは学校に慣れ親しんだ卒業生も真剣に考えていました。最後に卒業生一人一人から、今までを振り返って思い出や今後に向けての意気込みが語られ、在校生も聴き入っていました。

【中学部・高等部】生活安全教室

1月26日(月)に中学部と高等部の生徒を対象に、NTTドコモ様による、オンラインでのスマホ・ネット利用に関する生活安全教室を行いました。

今年度は、保護者の方にもご参加いただき、生徒同士の話し合いの場も設定されました。

使いすぎとコミュニケーションについての講義を通して、生徒たちは、スマホやネットは便利な反面、危険性も多いことを学び、とても有意義な時間となりました。

【全校行事】水害避難訓練

1月27日(火)、水害避難訓練を行いました。

天候状況説明の放送が入ると、幼児児童生徒はいつでも避難できるように、着替えやヘルメット等を用意し、待機しました。対策会議終了後、垂直避難指示の放送で、落ち着いて避難場所へ移動することができました。

避難完了後は、体育館に集まって発電機体験を行いました。ドライヤーや電子レンジを使ってみることで、発電できていることを確認しましたが、電子レンジで非常食のスープを温めることはできませんでした。発電機では、明かりをつけたり携帯電話の充電をしたりする程度の利用が望ましく、災害時には普段どおりの生活ができないことを実感することができました。

【幼小学部】校外学習(雪遊び)

1月22日(木)幼小学部で佐久スキーガーデンパラダに校外学習に行ってきました。

行きのバスの車内では、みんなで歌をうたったり、しりとりをしたりして、わくわくドキドキしながら向かいました。

当日はなんと氷点下!でしたが、風もなく快晴で「あんまり寒く感じないね」という児童もいました。

お天気にも恵まれ、屋外ではそりやチュービングスライダー、雪上メリーゴーランドを体験しました。

室内では、ふわふわ滑り台やアイスマウンテンなどの大型遊具を思いっきり楽しみました。

売店でおやつを買って食べたり、お土産を買ったりしました。

雪遊びを満喫し、いろいろな体験ができた一日でした。

【寄宿舎】寄宿舎新年を祝う会を実施しました

新しい年を祝い、寄宿舎で「新年を祝う会」を行いました。 書き初めで気持ちを引き締め、こまやけん玉、ボードゲームで遊び、最後はみんなで美味しいお団子とお茶をいただきました。 日本の伝統に触れながら、賑やかに新しい年をスタートすることができました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

【高等部普通科】スピーチ会

高等部では人前で話す経験を積むとともに、場面や目的に応じて効果的なスピーチができるようになることや、スピーチの内容を的確に聞き取り、スピーチを通じて交流し、考えを深めることを目的に、年3回スピーチ会を行っています。

第3回目となる今回は、12月23日(火)3校時に大会議室において行い、普通科1~3年生の4名が発表しました。

タイトルは「冬と言えば…」「ぼくの好きな『東方プロジェクト』」「生成AIの実力」「私たちそれぞれが持つタイムマシーンとは」。それぞれの好きなテーマで、自分らしさを発揮しながら、個性あふれるすばらしいスピーチをしました。発表後には、生徒や教員から質問や感想が交わされ、充実した会となりました。

【高等部専攻科】 症例報告会

12月16日(火) 専攻科3年生による症例報告会が行われました。

1年間かけて取り組んできた臨床実習のまとめを発表しました。1年生と2年生からもたくさんの質問や意見が出ました。

発表者が動画を用いて説明しています。

発表者が生徒からの質問に答えています。

パソコンにまとめた原稿を音声読み上げ確認しながら発表を行っています。

【高等部専攻科】筑波技術大学による出前授業

専攻科では、筑波技術大学による出前授業を実施しました。

テーマは「鍼灸マッサージ臨床に活かす運動機能アプローチ 運動機能評価のコツと筋選択ストレッチ(膝編)」

視覚障害があっても行える評価法とストレッチ法を生徒も職員も真剣に取り組みました。

筑波技術大学の先生に講義をしていただきました。

大腿(だいたい)中央と外果(がいか。外くるぶし)に触れることで、視力を使わずにスクワットテストの評価を行っている様子です。

膝蓋骨(しつがいこつ。膝のお皿)と脛骨粗面(けいこつそめん。膝のお皿の下にある骨の隆起部分)に触れることで、視力を使わずに、膝関節の終末強制回旋運動の評価を行っている様子です。

【寄宿舎】 寄宿舎クリスマス会を実施しました

12月15日(月)に寄宿舎にて毎年恒例のクリスマス会を開催しました。今年のメインイベントは、舎生たちが心待ちにしていた「カラオケ大会」です!最新のヒット曲から懐かしの名曲まで、ステージに上がった舎生たちは、日頃の練習の成果を存分に発揮。会場からは、手拍子や歓声が沸き起こり、ペンライトを振って応援する姿も見られるなど、さながらライブ会場のような盛り上がりを見せました。

歌い終えた後の晴れやかな表情が印象的で、学年を越えて一体となって楽しむことができた素敵な一夜となりました。

【幼稚部】クリスマス会

12月19日(金)幼稚部ではクリスマス会を行いました。

「遠くから何か音がするよ…!」とみんなで話していると、鈴の音を鳴らしながらサンタクロースの登場!

トランペット・ギター・ヴァイオリンなど先生たちのセッションでは、体を動かしリズムにのったり、「これはなんだろう?」と興味深そうに楽器に近づいて行ったりしました。

楽器演奏と歌の発表では、堂々と発表することができました。

最後に、お楽しみの風船割り!「中に何か入ってる!」といろいろな方法で風船割りにチャレンジしました。

ドキドキわくわくのクリスマス会、大成功☆

【小学部・中学部・高等部普通科】柔道教室&交流

12月12日(金)に、本校元職員である釜慶(プギョン)大学(韓国)の唐木田大翔さんをお招きして、柔道教室や交流を行いました。

高等部普通科は、柔道の基本となる座礼や後ろ受け身をしました。生徒は唐木田さんの力を体感するチャレンジで、20秒(一本)以内に技から逃げたり、技をかけたりと全力で奮闘しました。また、ぐんもーちゃんも柔道着を着て駆けつけました。

小学部は、座礼や後ろ受け身をしました。唐木田さんが後ろ受け身でマットを叩く音を聞いて、同じくらい大きく鳴らせるように叩いていました。マットに這いつくばった唐木田さんをひっくり返すミニゲームでは、押したり引いたりして、全力で挑みました。

中学部は、立礼と座礼、袈裟固めをしました。礼をするときの目線や座るときの足の運びなど、なぜそうするのか理由を教えてもらいながら行いました。柔道の後は韓国がどんな国なのか、教えてもらいました。おしゃれな町並みや美味しそうな食べ物の画像を見せてもらいました。

柔道を体験したり、韓国について学んだり、貴重な体験ができた一日となりました!

唐木田さん、ありがとうございました!

【中学部・高等部】薬物乱用防止教室

12月11日(木)、薬物乱用防止教室を行いました。講師として、本校の学校薬剤師であり、群馬県薬物乱用防止指導員でもある森本克哉先生をお招きしました。

テーマは「薬物・飲酒が体に及ぼす作用と社会への影響」についてです。これらが禁止されている理由や、摂取することでどのような作用をもたらすのかを、詳しく学ぶことができました。また、「薬」は反対から読むと「リスク」であり、どんな薬にも主作用副作用があることを教えていただきました。

生徒からは、「エナジードリンクに思いのほかカフェインが多く含まれていることに驚いた」「勧められても断る」という感想が聞かれました。森本先生からいただいた資料を持ち帰りました。ぜひご家庭でも話題にしてみてください。

【幼小学部】はじめての文化体験事業「くる~る」音楽会

音楽ユニット「くる~る」から3名の講師の方をお招きして音楽会を行いました。

なじみのある手遊び歌からクリスマスソング、盲学校の校歌まで全15曲の演奏を披露してくださいました。

『はらぺこあおむし』の大型絵本での歌の読み聞かせは、歌とピアノの生演奏が大迫力でした。

くる~るの皆さん、ありがとうございました。

【中学部・高等部普通科】国際理解講座

12月3日(水)、国際理解講座を行いました。アイルランド出身のチャップリン・ジョセフ先生(群馬県産業経済部観光リトリート推進課国際交流員)を講師としてお招きして、アイルランドの地理や歴史、音楽や食事、スポーツなどについて、お話をしていただきました。

生徒達は、先生のお話を聞いたりクイズに答えたりする中で、日本との違いに驚いたり感心したりしていました。

最後に、先生と自由に交流する時間がありました。ジョセフ先生が持参した紙幣や硬貨、パスポートなどを見たり触ったり、先生に質問をしたりしながら、生徒一人一人が交流を楽しんでいました。

【小学部】小学部持久走大会

12月3日(水)体育の授業で、持久走大会を行いました。

今年は学校近くのランニングコースのある公園で開催しました。

校長先生によるスタートの号砲とともに、勢いよく駆け出していき、児童4名が1200mを走りました。

児童全員がベストを尽くし、素晴らしい記録を残すことができました。

走り終わった後、晴れやかな児童の顔をたくさん見ることができました。

【高等部普通科】ガイドメイク講座

12月2日(火)資生堂ジャパン様から4名の講師をお招きし、ガイドメイク講座を開催しました。

高等部普通科生徒が参加し、健康な肌のためのスキンケア、魅力アップのための身だしなみ術、そして心の充実について講義していただきました。

実習では、洗顔の仕方、化粧水や乳液、パックを使った保湿の仕方、紫外線対策の仕方等を教えていただきました。すべすべ、もちもちになっていく自分の肌に「自分の肌じゃないみたい」と驚いている生徒もいました。仕上げに、凜々しくまゆをなぞり、リップを塗り、ヘアワックスで髪の毛を整えました。

生徒たちは、実習を終えた自分の姿に「スキンケアについてこれまで考えたことがなかった。こんなにも変わることに驚いた。」、「人と接する際には第一印象が大切。学んだことを日常的に続けていきたい。」と感想を述べていました。

実践できるスキンケア等を学び、卒業後を想定した身だしなみについての意識を高める良い機会となりました。

【幼稚部】遠足

11月7日(金)“にっぽんいち なつかしい ゆうえんち”るなぱあくへ、親子遠足に行ってきました。

学校近くのバス停から路線バスに乗って、バスのほどよい揺れや車内アナウンスの音など、五感を使って満喫しながら、目的地まで向かいました。

まめ自動車は、一人で乗って運転に挑戦しました!楽しくて「もう一回やる~!」と大満足でした☆

お金を入れて乗る小さな乗り物から、大きな乗り物までたくさん乗れました。

【スポーツ部】関東地区盲学校陸上競技大会

11月8日(土)茨城県つくば市の筑波大学陸上競技場において、第54回関東地区盲学校陸上競技大会が行われました。本校から、スポーツ部の高等部生徒2名が参加しました。練習の成果を発揮し、2人とも自己記録を大きく更新することができました。

〈結果〉

高等部男子区分1

・1500m 記録7分12秒66 第3位

・立幅跳 記録2m05 第1位

高等部男子区分2

・100m 記録15秒40 第5位

・ジャベリックスロー 記録10m34 第2位

【寄宿舎】 ハロウィンパーティー

10月30日(木)と11月5日(水)に寄宿舎ハロウィンパーティーを行いました。自分たちで手作りしたお菓子入れに、たくさんお菓子を入れてもらうことができ、嬉しそうでした。寄宿舎内に「トリック オア トリート」の元気な声が響いていました。

【小学部】修学旅行

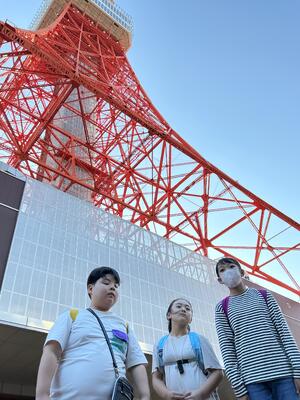

10/30(木)、31(金)に小学部5年生2名、6年生1名は東京方面へ修学旅行に行ってきました。

一日目は、国会議事堂参議院と東京タワーに行きました。

国会議事堂では、模擬委員会・模擬本会議を体験するプログラムに参加しました。

東京タワーは、クイズを解いたり、景色を見たりしながら600段ある外階段を上りました。

二日目は、東京消防庁本所防災館と東京ソラマチに行きました。

防災館では、風速10mの暴風雨や震度6弱の地震の体験をしました。

東京ソラマチでは、たくさんのお店を見てまわり、お土産を買いました。

楽しく充実した二日間を過ごすことができました。